昨年に引き続き、6月17日に歴史探訪会が開催されしました。

茨城県立歴史館では企画展1「メノツケドコロⅡ・収蔵品の謎を解明せよ!」と特設展示「徳川家康×歴史館・名品でたどる家康の生涯」を自由見学。その後徒歩で偕楽園へ移動し、観光ボランティアガイドの案内で散策しました。

1.旧水海道小学校本館

明治14年(1881年)に建築された洋風校舎

2.偕楽園表門(黒門)

3.湧き水を利用した吐玉泉(四代目)

4.梅林には約100品種3,000本の梅があります。

次回もお楽しみに!

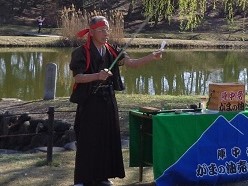

さぁさぁお立合い!寄ってらっしゃい見てらっしゃい!!

昨年に引き続き、6月17日に歴史探訪会が開催されしました。

茨城県立歴史館では企画展1「メノツケドコロⅡ・収蔵品の謎を解明せよ!」と特設展示「徳川家康×歴史館・名品でたどる家康の生涯」を自由見学。その後徒歩で偕楽園へ移動し、観光ボランティアガイドの案内で散策しました。

1.旧水海道小学校本館

明治14年(1881年)に建築された洋風校舎

2.偕楽園表門(黒門)

3.湧き水を利用した吐玉泉(四代目)

4.梅林には約100品種3,000本の梅があります。

次回もお楽しみに!

筑波山がまの油売り口上研究会の定期総会が、5月20日に土浦市「小町の館」で開催されました。

総会の議事は、審議のうえ全て承認され、今年度の事業計画・収支予算が確定しました。

休憩をはさみ、今回のアトラクションは浪曲『森の石松物語』。演じますのは当研究会の会員、水戸教室所属の中村和正氏。浪々とした美声で会場を盛り上げていただきました。

さあ活動を盛り上げて行きましょう!!

今回、ネモフィラに合わせた春のがま口上実演が開催されました

1.実演実施日

今回、4月22日(土)、4月26日(水)の2日間の実演を予定していましたが、残念ながら4月26日は雨天中止(前日に決定)となり、4月22日だけの実施となりました。

2.実演場所

以前と同様、見晴らしの丘の麓に新増設された古民家(奥の屋)前で実施しました。

3.実演状況

水戸教室の次の4名が実演しました(他に応援者4名)。

10:30~ 庄司真一

11:30~ 中村和正

13:00~ 加藤信子

14:00~ 寺門香代子

観客数は午前中150~180名/回、午後100~130名/回と盛況でした。

4.コロナウィルスの感染対策

今回は海浜公園側からの特別な指示はありませんでしたが、実質的にはほぼ前回(秋)と同様の感染対策を行いました。

➀ 観客席(椅子)のソーシャルデイスタンスの確保。

➁ 観客と実演者との間隔は約4メートル。

➂ 消毒液の準備。

5.その他

➀ ネモフィラの開花は例年よりもかなり早く、4月22日はちょっと盛りを過ぎてしまった感がありましたが、それでも観光客の数は物凄く、通路は数珠つなぎの状態でした。

➁ 外国人も含めてほとんどの観光客はマスクを着用していました。

➂ 外国人観光客はがま実演にも数名程度来てくれましたが、その数はコロナ前よりも多くなっているのでは。

以上

報告:水戸教室

令和5年 小町塾総会が、4月22日に土浦市新治総合福祉センターで開催されました。

総会の議事は、審議のうえ全て承認され、今年度の事業計画・収支予算案が確定しました。

(主な確認事項など)

・本年度の練習会運営について協議し、各回の実施時間を9:00から12:00まで(ただし出席者数によっては早く終了する場合がある)とすることとしました。

・がま研(本会)からの補助金を、古河桃まつり、および風土記の丘さくらまつりの出演時の日当(500円)に充てることを確認しました。

コロナの収束も感じられてきました。本年度は新たな気持ちで活動に取り組みましょう!

常陸風土記の丘さくらまつりの4/16の報告です。

この期の最終版です。また来年もお楽しみに!

時の門の会場全景

これは見事なボタン桜の散り始めです

宮崎 武

お客さんの心を掴んで楽しい口上をお届けしました。

常陸風土記の丘さくらまつりでも、3年振りに「がまの油売り口上」を実演!

3/25から4/23までのさくらまつり開催期間中、4/1から4/16の土曜日曜6日間に実演が行われます。

前半をつくばね会、後半を小町塾で担当し、本日4/9からは小町塾の出番です。

【4/9の出演】

三浦昭男

山口陽弘

たくさんのイベント出演が戻ってきました!

ぜひ活動を盛り上げて行きましょう!!

毎年恒例の行事として行われていました阿弥陀寺の「桜祭り」は、コロナ禍により2020年から中止されていましたが、今回4年ぶりに開催されました。この桜祭りでは以前と同様に「がまの油売り口上」の実演も実施しましたので、その内容を紹介します。

-300x218.jpg)

1. 実演実施日

桜祭りの期間は3月24日(金)~26日(日)までの3日間の予定でしたが、25日(土)は雨天で花見客は少ないだろうとの当日判断で「がま口上」は中止。すると阿弥陀寺さんから桜祭りは1日延長しても良いとのご配慮があり、結局「がま口上」は3月24日(金)、26日(日)、27日(月)の3日間で実施しました。

2. 実演状況

3月24日(金) 薄曇り 実演場所:本堂内

10:00~、11:00~、13:00~の3回実施 観客:20~30名

3月26日(日) 小雨、午後から本降り 実演場所:本堂内

10:00~、11:00~、13:00~の3回実施 観客:10~20名

3月27日(月) 晴れから薄曇り 実演場所:本堂前の屋外

10:00~、11:00~、13:00~の3回実施 観客:15~25名

3. 実演者

次の6名で行いました。

尾形志次男

石月ひろ子

庄司真一

中村和正

星野 馨

加藤信子

4.その他

① 晴れた場合は屋外で「がま口上」をやった方が観客も集まりやすいと考えがちですが、ポカポカ陽気以外の天気の日は、暖かくて(ストーブ利用)珍しい部屋である本堂内の方が観客が集まることが分かりました。

また小雨であればそれなりに桜の見物客が来場することも分かりました。

② 花見客及び「がまの実演観客」のほとんどがマスクを着用していました。

③ 水戸光圀公お手植えの枝垂れ桜は樹齢約300年と云われていますが、今年も先端の枝が地につくほどに枝垂れてきれいな花を咲かせていました。

また、これを撮影する為の立派なカメラを持った方も多数来場していました。

以上 報告:水戸教室

古河桃まつりのイベント出演も、いよいよ後半戦です。

現在、桃の開花はこんな感じです。

(以下、写真は全て3/25撮影)

見頃を少し越えたものもありますが、これから見頃になる品種もあり、まだまだ楽しめます。

また、この日は会場の桜もほぼ満開!桃も桜も楽しめます!

しかしこの日は残念ながら、雨の為イベントは全て中止となりました。

桃むすめさんたちも、奥でストーブに当たって待機中。

後半戦も頑張りましょう!

「かわら版」最新号(第45号)が、令和5年3月20日に発行されました。

「かわら版」のページからご覧ください。

3月18日から始まった古河桃まつりのステージに、「がまの油売り口上」が3年振りに登場!

この日の為に練習を重ね、いよいよ実演です!

清水深美(3/19)

詩吟調で滔滔(とうとう)と聞かせてくれました

丸山義雄(3/19)

丁寧で優しい口上をお届しました

佐藤貞弘(3/19)

がまの油の作り方、分かってくれたかな?

つくばねシスターズ(3/21)

(池田はま江、市村文子、田神まさこ)

今回も息の合った三姉妹、メインステージでの登場です!

(池田はま江)

(市村文子)

(田神まさこ)

春はたくさんのイベント出演があります。ぜひ活動を盛り上げましょう。